A5ファイルサイズノートパソコン考

2004/10/11 第1.2版 2004/10/23 第1.2.5版

2004/12/13 第1.3版 2005/02/18 第1.4版

(近日更新部青色)

現在私が持っているモバイルノートパソコン「FMV-BIBLO

MC/30」に対し、私は相当の思い入れがある。この大きさはA5ファイルサイズという大きさなのだが、私が持った初めてのノートパソコンが同じ大きさの旧製品であった。

それを買ったのは中国へ旅行に行くときにパソコンを持っていきたくなったからという衝動買いであったのだが、旅行をしなくなった現在でもノートパソコンのない生活など考えられないくらい自分にとって大切なものになっている。

この一連のページ「高崎の携帯ノートパソコン思い入れ記」は私がその携帯パソコン(ごろ寝用パソコン)について思いっきり述べさせて貰うページだ。

まずは私のノートパソコンが属する、若干特殊な大きさであるA5ファイルサイズノートパソコン一般について考えてみる。

その昔、ノートパソコンの大きさの標準的な一つに「A5ファイルサイズ」というのがあった。注意しなくてはいけないのは「A5サイズ」ではない。「A5ファイルサイズ」である。つまりA5紙を入れるファイルくらいのサイズということらしい。2004/10現在、ノートパソコンの標準のサイズに「B5」ノートサイズというのがあるが、それよりも一回り小さいサイズなのだ。

このA5ファイルサイズノートパソコンは2000年頃まで、パソコンメーカ各社が出すもっとも小さいサイズのノートパソコンとしてかなり代表的なものであった。

|

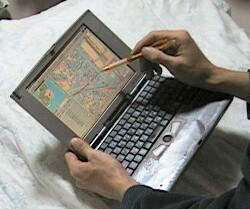

| 銀色のがA5ファイルノートパソコンである。左の冊子はB5版のもの、白い円盤はCDROM。その幅は奇しくも私の手を広げた幅にぴったり(右図)。具体的には幅23cm、奥行き17cmである。 A5「ファイル」サイズということで曖昧な部分を持つため、同じ「A5ファイル」を名乗っていても製品により微妙に大きさが異なるが、もう少し大きいとB5サイズの25.7×18.2に近づいてしまうので概ねこれ以下のサイズと見れば良いだろう。 |

ところが2000年頃からこの大きさのノートパソコンをメーカ各社は出さなくなる。そして、A5ファイルサイズよりも小さいモバイルノートパソコンと、それより大きいB5サイズのノートパソコンに分かれるのが一般的になった。

その後もメーカによっては単発的にA5ファイルサイズを出すことはあったが、あくまで単発的・変則的であり、2004年現在、A5ファイルサイズはノートパソコンの標準的なサイズとして復権しているとは言い難いのが現状だ。

A5ファイルサイズはなかなかユニークな特徴、しかも共通する特徴を持っていた。ここではA5ファイルサイズパソコンの特徴と良さについて、「キーボード」「画面の大きさ」「重さ」などについて一つ一つ見ていくことにする。

なおここでは便宜上、2000年頃までに出されたA5ファイルノートパソコンを旧世代、それ以降に出されたものを新世代と呼ぶことにする。

|

|

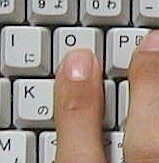

| 上がデスクトップパソコンのキーボード(キーピッチ多分19mm)、下が私の愛機のA5ファイルサイズノートのキーボード(キーピッチ15mm)。19mmの場合、キーはちょうど指くらいの太さなのに対して、15mmはそれより小さいため、どうしても指先で打つような感覚になる。 |

2000年頃に各社からA5ファイルサイズが出なくなった理由は不明だが、私が最初にこのサイズのパソコンを私が買ったとき、そのキーボードを触った友人が一言「小さい」と批判したのを良く覚えている。

キーボードの大きさは一般にキーピッチ幅(キー中心とキー中心の間隔、言い換えれば「キー自身の幅+キー間の隙間幅」である)とキーストローク(深さ)で表現されるが、一般にA5ファイルサイズではキーピッチ幅15mmほどである。

一回り大きいB5ノートパソコンの場合にはキーピッチ17〜18mmくらいになることから、確かに操作感覚はかなり違う。更に大きいA4サイズのノートパソコンになるとキーピッチは19mmなどになり、デスクトップパソコンのキーボードとほとんど変わらない。

しかしB5ならともかく、A5ファイルサイズでデスクトップパソコンレベルまでキーピッチを大きくするのはパソコン全体幅の制約上困難・不可能であり、せいぜい16mmまであたりが標準のようだ(たとえばCASIOのFIVAなど。なお後述のLet'snote LIGHT R3を見ると17mmまでは可能かもしれない)。

すなわちA5ファイルサイズのノートパソコンがそれより大きいサイズのものと決定的に違うのは、キーボードを打つ感覚をデスクトップと同レベルには出来ないことである。これは無論、デスクトップ並の快適さを求める際にはデメリットになるのだが、一方でA5ファイルサイズのノートパソコンがあくまでモバイルパソコンであることの証(あかし)とも言えよう。

A5ファイルサイズパソコンには、見た際に「カワイイ」と感じる部分がある(と私は思うのだが...)のも、その「モバイルさ」にあると言えよう。

ノートパソコンの仕様の中で注目すべき要素として画面の大きさがあるだろう。A5ファイルサイズのノートパソコンの画面の大きさは大体8インチ台のサイズである(良く知られているように画面の大きさは対角線の長さで表す)。

旧世代(すなわち2000年頃までに出されていたもの)の各社のA5ファイルパソコンは、多くが8.4インチ液晶で解像度は800×600(SVGA)であった。

|

| ワイド液晶であるVictor製品。個人的にはワイド型は違和感があるのだが... |

その後の新世代の機種は解像度が上がるものの、標準型ではなくワイドサイズになったものが登場するのが一般的になり、たとえばVictor製品などがある。これは8.9インチの液晶なのだが、解像度は1024×600となっており、1024×768のXGAと800×600のSVGAの中間となっている。

ちなみに私の愛機であるMCシリーズ(後述)の後裔といえる富士通LOOXのTシリーズ、Sシリーズはそれぞれ「A5ファイルサイズ」、「A5コンパクトサイズ」を謳っているが、LOOX

Tシリーズは大きさ264×183mm(画面は10インチワイド液晶)となっていて、奥行きと幅の合計で標準A5ファイルサイズを5cm以上も越え、LOOX

Sシリーズでも243×151mm(画面は8.8インチワイド液晶)ということで、これも幅が標準A5ファイルサイズより1cm以上オーバしている。

そして何よりも、妙に横長の機種をファイルサイズで表すことには違和感があり、私は両者ともA5ファイルサイズパソコンとは断固として認め難いと考えている。

|

| Let's note R3シリーズは10.4インチ液晶を使いつつ、極限まで小さくしようとしており、その結果本体幅はA5ファイルサイズになっている。液晶の周りの部分も少ししかなく、これ以上は無理に思えるくらいだ。 |

その結果、概ねA5ファイルサイズは8インチ代の液晶であると言える。...が、ここで注目すべき製品として

Let'snote LIGHT R3シリーズ (10.4型XGA液晶)

を挙げておこう。これは系統としてはLet'snote LIGHT R2シリーズ(10.4型XGA液晶)の流れを引き継いでいるのだが、幅が240mmだったR2シリーズからスリム化して本体幅230mmになっており、これはA5ファイルサイズの幅なのである。キーピッチも17.5mmが17mmとなっている。ただし奥行きは183.5mmであり、A5ファイルサイズを越えてB5サイズになる。

このR3シリーズのパソコンもやはりA5ファイルサイズとは言い難いが(実際にそういう謳い文句は言っていない)、それはともかくとして注目すべきはこの製品が他のA5ファイルサイズノートパソコンと異り、液晶部分が本体ギリギリに作られているということだ。

つまりこの製品を見ると、標準的な液晶の場合10.4インチ型というのは幅がA5ファイルサイズであり、奥行きはB5サイズであることが分かる。このことを考えると、A5ファイルパソコンで標準系の画面を採用しようとすると10インチ代はほぼ無理だと考えて良いだろう。しかしその一方で9インチ代の液晶は可能だと思われる(あくまで標準型にこだわる)。

しかし現在のところはA5ファイルパソコンの画面の大きさは8.4インチ、8.5インチ、8.9インチあたりが普通である。

なお、新世代に属するCASIOの製品は完全にA5ファイルサイズなのであるが、未だにSVGA(800×600)の解像度である。そのようにして見ると、A5ファイルサイズと断定できるパソコンで液晶が完全なXGA(1024×768)の製品は2004年現在出ていないようだ。

予定

●A5ファイルサイズノートの特徴−FDドライブ、CD/DVDドライブ

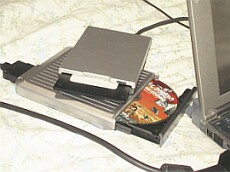

A5ファイルサイズモバイルノートパソコンの大きなもう一つの特徴として「CD-ROMドライブもしくはDVD-ROMドライブが本体についておらず、外付けである」という点が挙げられる。さらにはCD-ROMが普及する前の記録媒体の代表だったFD(フロッピーディスク)のドライブも外付けである。

この特徴は旧世代も新世代のA5ファイルサイズノートパソコンも、メーカに関係のない、ほぼ一貫した特徴だ。

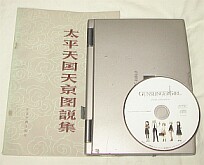

|

| A5ファイルサイズノートパソコンでFDドライブとCD-ROMドライブが内蔵されていないことは、キーボードサイズや画面の大きさ以上に特徴的なことと言えるかもしれない。 軽量化、コンパクト化がA5ファイルノートパソコンの明確なコンセプトであるが、それがFDとCDROMの外付けに現れている。また、それがもたらす結果としてはユーザに一定のパソコンスキルを要求することになる。 |

この理由は言うまでもなく、CD/DVDドライブとFDドライブを省略することで軽量化とコンパクト化を図っている為である。

加えて、A5ファイルサイズパソコンのほとんどの製品が、標準付属品としてもCD-ROMドライブがついておらず、必要で有ればメーカ正規のCD-ROMドライブ、もしくは他社のCD-ROMドライブ(もしくはDVD-ROMドライブ)を購入する形になっている。

「CDROMドライブとFDドライブが外付けである」という特徴は、これより一回り大きいB5ノートパソコンにも一般に当てはめることが出来るが、B5ノートパソコンの中にはCD-ROMドライブもしくはDVD-ROMドライブを装備しているものもあるのに対し、A5ファイルサイズパソコンでそれらが装備されたものは皆無であり、このような点もA5ファイルサイズノートパソコンが紛れもなく「モバイル」であることを言外に主張していると言えよう。

ノートパソコンが始まって以来、2004年現在に至るまで、(ノートパソコンにせよ、デスクトップパソコンにせよ)パソコンにおいてCD-ROMドライブおよびその上位互換製品であるDVD-ROMドライブは必須なものとなっている。

それは言うまでもなく、パソコンを活用するためのアプリケーションのほとんどがCD-ROMの媒体で提供されているからであり、それらのドライブが無ければ十分にパソコンとしての価値を発揮できないからだ。A5ファイルサイズノートパソコンにCD-ROMドライブがついていないことはその購入者に別な手段でのドライブ入手を迫るのである。

しかも、そのことは単に「別に買わなければいけない」という事実に留まらない。外付けCD-ROMを使わねばならないことは、もともとCD-ROMが当然のようについている他のパソコンに比べると購買者にパソコン利用者としてのスキルを要求することになるのだ。すなわちA5ファイルパソコンの購入者にはパソコン初心者は相応しくないのである。

特に見逃せないのがパソコンにおけるソフトウェア上のトラブル解決の究極であるリカバリ(再セットアップ、OS再インストール)がCD-ROMドライブがないことにより困難になっている点だ。

旧世代に於いては、パソコンのリカバリは

「フロッピーディスクによる起動→リカバリCD-ROMの読み出し」

という手順が一般的であった。FFD、CD-ROMドライブ装着のパソコンの場合にはメーカとしては「リカバリ用FD」と「リカバリ用CD-ROM」を添付すれば良いだけの話だ。

ところが外付けCD-ROMの場合、規格が統一化されていないので、ノートパソコンメーカーとしては汎用のリカバリFDを提供するのが困難であった。たとえリカバリ用フロッピーディスクを提供していても、自社で売っているCD-ROMドライブでの使用を前提としていたり、ユーザが自分が選んだCDROMドライブ用に改変して使うことを要求していた。

このような点でも、紛れもなくA5ファイルノートパソコンはパソコン初心者に対して敷居を高くしているのである。この現状はリカバリの手順が

「フロッピーディスクによる起動→リカバリCD-ROMの読み出し」

から

「CD-ROMブートによる起動→リカバリCD-ROMの読み出し」

に変わった新世代でも状況はほとんど変わらない。製品によってはリカバリデータがハードディスク内においてあり、公式見解ではCDROM等でのリカバリが出来ないことを述べている機種すらある。

重さも、やはりモバイルノートとしては重要な要素であろう。旧世代パソコンでは1.0kgを越えるのが一般的で、大体1.1kg〜1.4kgほどであった(バッテリ含む)。私の持つMCシリーズも1.2kgである。

しかし新世代に入ると軽量化が積極的に図られ、1.0kgを切るものが多くなった。私自身は愛機の1.2kgはそれほど持ち運ぶのに困難な重さとは思っておらず、これ以上軽い方が良いとはあまり考えてはない。というのも軽くなるとどうも弱々しくなるように思えるからだが、実際には1.0kg以下のA5ファイルパソコンは所有したことがないので分からない。

以上、A5ファイルサイズパソコンを概観し、以下、具体的な機種をリンクとして紹介するが、このページ「A5ファイルノートパソコン考」は、もともと、私の持つBIBLO

MC/30の素晴らしさを訴えたいがために作ったページなので(笑)、実際にA5ファイルサイズパソコンを使ったときの使い勝手の良さについては、続くページ

「嗚呼、素晴らしきBIBLO MC/30

(part1)」

を読んで頂けば良いのではないかと思う。

無論、そこにはBIBLO MC/30独特の要素もあるのだけれども、たとえMC30やA5ファイルパソコン自体に興味が無くても、モバイルパソコンに興味があり、そして注意深い人ならば、きっと私のレビューやリンク先のレビューから御自分のモバイルパソコン購入に参考になる情報を見つけてくれると信じる。

その機種を中心とするA5ファイルサイズを愛用する方々のページもそちらのリンク集で紹介している。

■リンク集

富士通のノートパソコンで、現在私が知っているA5ファイルサイズノートはBIBLO NCシリーズから始まったらしい。

Fujitsu FMV-BIBLO NCシリーズラインナップ(1996年〜1998年)

その後、その志はMCシリーズに受け継がれた。

Fujitsu FMV-BIBLO MCシリーズラインナップ(1998年〜1999年)

ところがMCシリーズでA5ファイルサイズだったのはMCX II23、MC IX923その中のMC/30までであり、それ以降は現在でも主流のB5サイズになってしまい、名称もMC/2となり一新された。

なお、富士通にはビジネスモデルのシリーズもあって、最初は

FMV-BIBLO NCシリーズ(ビジネス向け)

であるが、MC以降では新しいシリーズとしてLIFEBOOKという名前になる。

FMV-LIFEBOOK MCシリーズ

これらはパーソナル向けとほとんど同型機である。

■旧世代A5ファイルサイズパソコン(およそ2000年頃まで)

Panasonic Let'snote mini M32/N4シリーズ、Let'snote comm C33シリーズ

IBM ThinkPad 220、ThinkPad 230Cs、ThinkPad 235、ThinkPad 530Csなど

三菱 AMiTY CN AMiTY CN M3031-L47P1、M3031-Q78P3、M3031-L47S1、M3031-J26S1

Victor InterLink MP-C102、MP-C304

EPSON Endeavor NT-100、Endeavor TK-300

■新世代A5ファイルパソコン(2000年以降)

・Victor InterLink MP-XP7210(ワイド液晶)、MP-XP741(ワイド液晶)

台湾の超大手マザーボードメーカーASUSとの共同で作っているモバイルノートパソコン。2005年始め現在、A5ファイルサイズではもっとも王道を行っているというべき製品である。

プレインストールOSにXPは無論のこと、有線、無線LAN装備など、最新のパソコンらしい基本を押さえた上で、PCカードスロット、USB×2、ステレオスピーカーなど、旧世代のA5ファイルパソコンの後継者足るに相応しい装備を備えている。

個人的には画面がワイド液晶(1024*600)なのがいまいちなのと、そして何より、タッチパネルがついていれば良かったのだが...それから、バッテリーの持続力ではPanasonicに劣っている。

さらにあと、FDDやCDROMからの起動が出来そうにないのが、リカバリの時を考えると不安。新製品はブートCDを作れるようになっているようだが...→こちらを見ると出来るっぽい。

・SHARP Mebius MURAMASA CVシリーズ

画面は普通型なのは良いのだが、画面の周りにもキーボードの周りにも妙に余った幅があって、その為にキーピッチ幅も14mmとなっており、、かなり苦しそう。応用の利きやすいPCカードスロットがないのも残念。

・CASIO CASSIOPEIA FIVA MPC-205/206、MPC-216XL、MPC-225など

画面は普通型なのだが、新世代にも拘わらずSVGA(800*600)であり、旧世代を引きずっている。新しい製品も出ていない模様。

・台湾・江川科技 Flybook

ほしい...

■A5ファイルパソコンとは認め難いが気になる機種

・タブレットPC

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/tabletpc/default.mspx

http://tabletpc.jp/

遅ればせながら、タブレットPCというものの存在を知る。私はタブレットPCのイメージにPDAの大型化したものをイメージしていたのだが、タブレットPCには確かにキーボードのない「ストレートタブレットモデルまたはピュアタブレットタイプ」と呼ばれる、PDAをイメージさせる製品が多いのだが、それとともに「コンバーチブルモデル」と呼ばれる、キーボードのついた、むしろ「ノートパソコン+タッチパネル機能の向上」という観点に近い製品が出ているそうなのだ。私が関心があるのは無論「コンバーチブルモデル」のタブレットPCである。

そしてWindowsには「Windows XP Tablet PC Edition」というものが出ているのだが、このタブレットPC用OSも、通常のXPの機能の一部だけを使えるようにしたというよりも、むしろ通常のWindowsXPにタブレットPCに適した機能を追加したものらしい。

実際のハードウェアはここで紹介されているような機種だが、代表的なものに東芝の「DynaBook SS 3500」などがあるようだ。パッと仕様を見たところ、どうもA5よりも大きいサイズが一般的のようにも思える。

しかし私としては拘りのあるタッチパネル機能があることを思うと、タブレットPCの動向にも注意しなければならなそうである。もっともタブレットPCの規格はMicrosoftの肝いりで始まったようだが、あまり浸透は見られないらしい。タッチパネルパソコンの行く末はここでも芳しくない。

Panasonic

・Let'snote LIGHT R3シリーズ(価格com口コミ情報)

B5サイズパソコンを頑張って小さくしたらA5ファイルサイズに近づいたという製品。これでタッチパネルだったらなあ...しかしタッチパネルでこれだけの液晶周りの狭さを実現するのは無理なのだろうか。

ちなみに幅がA5ファイルサイズ相当にも拘わらず、キーピッチ幅17mmを確保しているのは、あまり使わない両サイドの「記号系」キーの幅を狭くし、その分「アルファベット」キーの幅を広くしている為だ(詳しくは原寸大サイズのPDFを見ると良い)。「A5ファイルサイズ幅のパソコンはキーボードが小さい」という批判に応えるためというか、小ささと操作の快適さを両立するための、涙ぐましいまでの努力が感じられる。

ちなみに、なにげにスピーカがパソコンの底にあり、モノラルである。情報交換某掲示板でその点を指摘した人が「このパソコンにはそんなものを求めてはいけない」と一蹴されていたが、しかしやはり少し寂しい。

富士通

・LOOX Tシリーズ、Sシリーズ

LOOXシリーズはA5ファイルサイズを謳うことがあるようだが私は断固として認めない!大きさも違う、形も違う、タッチパネルでもない、そういうシリーズはあまり魅力がない。

・ビジネス向けカスタマイズモデル FMV-LIFEBOOK MC、FMV-LIFEBOOK LS

ビジネス向けでタッチパネルはかろうじて生き残っていたが2004年になってからは出ていないようだ。しかも個人向けMCが450MHz(幅250mm×奥行き200mm)で打ち切りになった以降の500MHz以上では奥行きが210mm以上になって大型化している(重さも1.3kg以上)。2004年の一番小さいものはMTシリーズで更に大型化(幅270mm以上)。

ちなみに唯一一時期に作られたLSシリーズは幻のLOOX型タッチパネル仕様?

ソニー

・VAIO Uシリーズ(一番下から)、VGN-U50

VaioのUシリーズはA5ファイルサイズよりも小さいモバイルパソコンとして典型的なシリーズであり、たとえばPCG-U101などがあったがこの系統は「両手に抱えて親指でキー操作」が基本コンセプトらしく、その結果、A5サイズ(ファイルサイズではない)になったようだ。このサイズでXGAというのもすごい。

2004年にはそのラインナップに最新のユニークなVGN-U50が加わった。従来のUシリーズと異なり、画面とキーボードが分離、画面だけで携帯でき、そしてタッチパネルになった。

ただし惜しいことにVGN-U50は従来のUシリーズと異なり、PCカードスロットがなく、解像度もSVGA(800×600)である。

日本電気

・VersaPro

VA65H/BL

NECが出していた(通常仕様での)タッチパネルの最後の機種...かな?1.4kgを越えている。

その他

・OQO model 01

A5サイズより小さい機種。限りなくPDAサイズに近づいていくが、このサイズで800*640というのはVAIOのUシリーズと比較すると時代遅れに感じる。

↓「嗚呼、素晴らしきBIBLO MC/30 (part1)」へ続く

| 電脳もの頁 |高崎真哉的電網家頁 |